Le origini: il neopositivismo logico - PowerPoint PPT Presentation

Title:

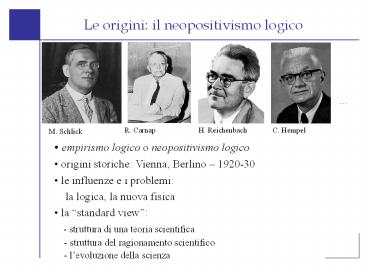

Le origini: il neopositivismo logico

Description:

Le origini: il neopositivismo logico R. Carnap H. Reichenbach C. Hempel M. Schlick empirismo logico o neopositivismo logico origini storiche: Vienna, Berlino ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:60

Avg rating:3.0/5.0

Title: Le origini: il neopositivismo logico

1

Le origini il neopositivismo logico

R. Carnap

H. Reichenbach

C. Hempel

M. Schlick

- empirismo logico o neopositivismo logico

- origini storiche Vienna, Berlino 1920-30

- le influenze e i problemi

- la logica, la nuova fisica

- la standard view

- - struttura di una teoria scientifica

- - struttura del ragionamento scientifico

- - levoluzione della scienza

2

La standard view

che cosè la scienza? come funziona?

- logica (predicativa)

- teoria/osservazione

- leggi e regole di corrispondenza

- verificazione e significato empirico

1

la struttura di una teoria scientifica

teoria T1 ? T2

-------? ----- ? ------

osservazione C ? K

3

2

L1, L2, (leggi universali) C1, C2,

(condizioni iniziali) --------------------------

--------- K

il modello nomologico-deduttivo della

spiegazione e della previsione

previsione (K descrizione di un fatto da

accertare)

spiegazione (K descrizione di un fatto già noto)

3

la crescita della scienza riduzione e

accumulazione

es.

Galileo

Newton

Einstein

Keplero

4

Il problema dellosservazione e della base

empirica

continua

5

continua

6

- difficoltà per la creazione di un unico

- linguaggio osservativo

- losservazione (specialmente per come è

impiegata - nella scienza reale) sembra essere carica di

teoria - (theory-laden)

- molto spesso, nella scienza reale, la funzione

- delle regole di corrispondenzaè svolta

- da vere e proprie ipotesi ausiliarie,

- talvolta da intere teorie

7

Popper, linduzione e la falsificazione

induzione come generalizzazione a partire

dallosservazione

a1 ha la proprietà P a2 ha la proprietà P a3 ha

la proprietà P an ha la proprietà

P ----------------------- dunque tutti gli a

hanno la proprietà P

?

1827 Ampère, La teoria matematica dei fenomeni

elettrodinamici. Unicamente dedotta

dallesperienza

8

continua

il principio dinduzione

...Questo principio si potrebbe chiamare di

induzione, e i due punti di cui consta si

potrebbero esprimere così a) quando una cosa di

tipo A si presenta insieme a una cosa di altro

tipo B, e non si è mai presentata separatamente

da una cosa del tipo B, quanto più grande è il

numero dei casi in cui A e B si sono presentate

assieme, tanto maggiore è la probabilità che si

presenteranno assieme in un nuovo caso in cui si

sa che A è presente b) in circostanze uguali, un

numero sufficiente di casi in cui due fenomeni si

siano presentati assieme farà della probabilità

che si presentino ancora assieme quasi una

certezza, e farà sì che questa probabilità si

avvicini illimitatamente alla certezza (B.

Russell, 1912)

ma lo stesso Russell richiama la nostra

attenzione sul triste destino del pollo

induttivista

!...

Luomo da cui il pollo ha ricevuto il cibo per

ogni giorno della propria vita gli tirerà alla

fine il collo, dimostrando che unidea meno

primitiva delluniformità della natura avrebbe

potuto giovare allanimale.

9

continua

fare a meno del principio di induzione

significherebbe nientemeno che privare la

scienza dal potere di decidere la verità o la

falsità delle sue teorie. È chiaro che senza di

esso la scienza non avrebbe più il diritto di

distinguere le sue teorie dalle creazioni

fantastiche e arbitrarie della mente di un poeta.

Il principio di induzione è accettato senza

riserve da tutta quanta la scienza, e anche nella

vita di ogni giorno nessuno può seriamente

metterlo in dubbio.

Hans Reichenbach (1930)

10

continua

Latto di concepire o dellinventare una teoria

non mi sembra richiedere unanalisi logica né

esserne suscettibile. La questione di come accada

che a un uomo venga in mente unidea nuova un

tema musicale o un conflitto drammatico o una

teoria scientifica può rivestire un grande

interesse per la psicologia empirica, ma è

irrilevante per lanalisi logica della conoscenza

scientifica Ogni scoperta contiene

unintuizione creativa. (1934/1959)

Linduzione, cioè linferenza fondata su

numerose osservazioni, è un mito. Non è né un

fatto psicologico, né un fatto della vita

quotidiana, e nemmeno una procedura scientifica.

(1963)

11

continua

!

? scoperta scientifica ? creazione artistica

1865 il chimico F.A. Kekulé cade

addormentato e sogna un serpente che si morde la

coda al risveglio trae ispirazione dal suo

sogno per elaborare unipotesi (in seguito

controllata con successo) per un problema sul

quale stava lavorando i sei atomi di carbonio

della molecola di benzene sono disposti ad

anello!

1816 il poeta romantico inglese S.T.

Coleridge cade addormentato e sogna personaggi

di una terra esotica e immaginaria al

risveglio scrive una delle sue poesie più

suggestive e famose Kubla Kahn

12

il falsificazionismo

continua

- lasimmetria logica fra verificazione e

falsificazione

- che cosè la scienza? principio di

falsificabilità

- come funziona? congetture e confutazioni

- metodo ipotetico-deduttivo

L1, L2, (leggi universali) C1, C2,

(condizioni iniziali) --------------------------

--------- K

Dare una spiegazione causale di un evento

significa dedurre unasserzione che lo descrive,

usando come premesse della deduzione una o più

leggi universali, insieme con alcune asserzioni

singolari dette condizioni iniziali. Per esempio,

possiamo dire di aver dato una spiegazione

causale della rottura di un certo pezzo di filo

se abbiamo trovato che il filo ha una resistenza

alla trazione di ½ kg, ed è stato caricato con un

peso di 1kg. Se analizziamo questa spiegazione

causale troveremo che consta di diverse parti

costituenti.

predizione (K descrizione di un fatto da

accertare)

spiegazione (K descrizione di un fatto già noto)

Da una parte abbiamo lipotesi Un filo si rompe

tutte le volte che viene caricato con un peso che

supera il peso che definisce la resistenza alla

trazione di quel filo, e questa è unasserzione

che ha il carattere di una legge universale di

natura. Dallaltra parte abbiamo certe asserzioni

singolari (in questo caso due) che sono vere

soltanto per levento specifico in questione Il

carico di rottura di questo filo è ½ kg, e Il

peso con cui è stato caricato questo filo è 1

kg. ?...? Dalle asserzioni universali, insieme

con le condizioni iniziali, deduciamo

lasserzione singolare Questo filo si romperà.

Diciamo che questasserzione è una predizione

specifica, o singolare.

13

continua

ipotesi se una carta ha una vocale su una

faccia, allora ha un numero pari sullaltra

faccia

per sapere se lipotesi è vera per le quattro

carte qui sopra, quante e quali di esse bisogna

girare?